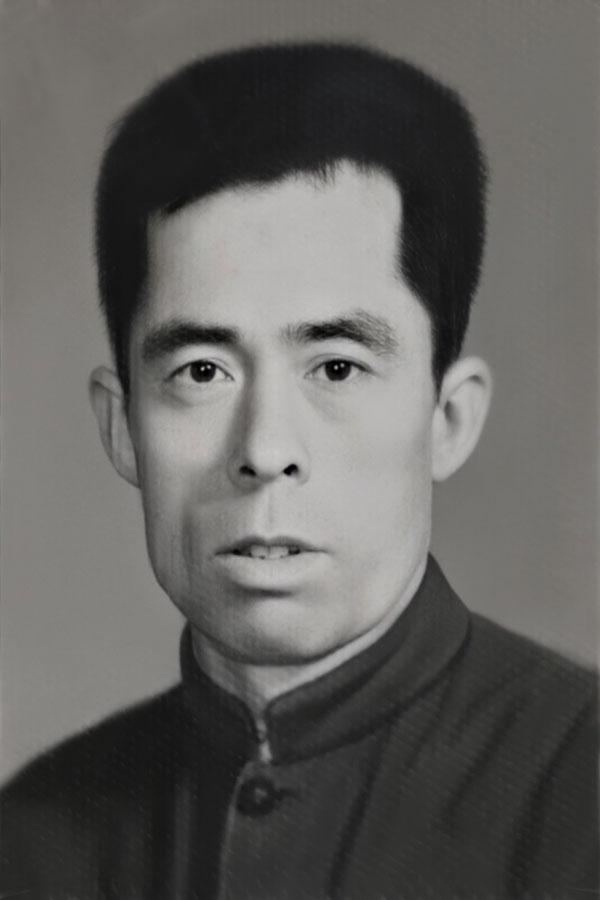

先公后私界限明——深切缅怀革命先烈梁金生烈士

“英雄未必无情者,先公后私界限明。”这掷地有声的两句诗,出自国际共产主义战士、中国共产党优秀党员梁金生烈士牺牲前写给妻子的家书。诗中字字滚烫,饱含着他对中国革命事业的无限忠诚与炽热热爱,更是他数十年革命生涯的真实写照。从早年毅然变卖家产办学抗日,到后来潜心钻研中医兴办药厂、倾心教育培养革命后代,直至为革命事业英勇牺牲,他始终将人民的利益奉为最高准则,在处理事务、做出抉择时,革命的需要永远是首要考量。

华侨志士,投身革命浪潮

梁金生出生于1906年,是越南华侨,祖籍广东省宝安县草埔新屋吓村(今深圳市罗湖区东晓街道草埔东社区新屋吓村)。9岁时,母亲带他回国寻根。他自幼勤奋好学,既读书又习武,凭借着过人的天赋与努力,通晓中、越、法、英四国语言。13岁时,他以华侨身份考入南京暨南学校师范科,并在课余自学中医,展现出对知识的强烈渴望与探索精神。

1924年,梁金生加入中国共产主义青年团,积极投身于组织农民运动的伟大实践中,因表现出色而崭露头角。1926年,他出席了广东省第二次农民代表大会,与众多革命志士共商大计。1927年,他光荣地加入中国共产党,从此更加坚定地踏上了为革命事业奋斗终身的征程。大革命失败后,面对严峻的形势,梁金生根据组织安排暂避于安南(今越南)。在此期间,他加入了安南共产党,继续为革命事业积蓄力量。1933年,他毅然回国,前往广西寻找组织。先后在果德师范讲习所、省国民基础教育研究院任职,重新找到组织关系后,他毫不犹豫地投身到城隍、百色的革命斗争中,以坚定的信念和无畏的勇气,在革命的道路上奋勇前行。

抗日烽火,燃起教育希望

1937年4月,梁金生回到家乡草埔,积极开展地下斗争。按照中共南方临时委员会的指示,他准备在广州到九龙的铁路沿线开展党的活动。他独具慧眼,计划以草埔小学为基点,筹办一所民族中学,旨在培养抗日救国的骨干力量。然而,经费不足成为横亘在面前的一大难题。为了实现这一目标,他毅然变卖了家里的祖田,筹集了2000块大洋。在广九铁路布吉站桥头兰花庙,民族中学拔地而起,同时也成为了地下党的重要联络点。

当时,对于梁金生卖祖田办学校、买枪支搞武装的行为,一部分乡亲议论纷纷,指责他败家。面对这些误解和指责,梁金生耐心地解释道:“现在国难当头,我们要救国,没有国,哪有家呀!”他自任校长,精心招收约50名进步青年学生,组建了抗日自卫队和抗日宣传队。自卫队主要由学生和当地青年农民组成,他们在铁路沿线进行游击训练,积极参与保卫村庄的行动,成为守护家园的坚强力量。宣传队则通过演讲、戏剧、刊物等多种形式,在广九铁路沿线的深圳、布吉、香港等地广泛传播抗日救亡思想,激发了广大民众的爱国热情。

民族中学位于广九铁路布吉站附近,梁金生充分利用这一地理优势,建立了秘密交通线,为党组织传递情报、转移人员及物资提供了重要保障。学校师生常以郊游、考察为名,沿铁路线开展联络工作,确保了抗日力量的隐蔽性与机动性。他们在此编写抗日宣传文稿、排练戏剧,深入铁路沿线村庄进行抗日动员,极大地提升了群众的抗日意识,为抗日斗争营造了良好的社会氛围。

1938年,日军进犯广东,局势愈发危急。梁金生组织学生和自卫队果断行动,破坏铁路设施,延缓日军推进速度,并在铁路沿线村庄设立观察哨,及时通报敌情,为抗日斗争争取了宝贵时间。然而,由于经费不足,民族中学最终停办。但梁金生并未停下革命的脚步,他转任宝安县立第一中学校长。在此期间,他积极推动学校成为党的秘密活动中心,使广九铁路沿线的抗日宣传与武装斗争紧密结合,为东江纵队的建立奠定了坚实基础。许多学生后来加入东江纵队,成为铁路沿线游击战的重要力量,在抗日战场上英勇杀敌,书写了壮丽的篇章。

延安岁月,铸就奉献丰碑

1938年7月,梁金生经组织批准前往延安从事革命活动。他在抗大刻苦学习,毕业后被分配到中央职工运动委员会。当时,延安缺医少药,治病十分困难,而梁金生学过中医,拥有丰富的中药治病经验。他心系群众疾苦,主动向党组织提出建议:就地取材开办制药厂,将草药研制成药片、药丸、药膏、药粉等便于服用的剂型,以弥补西药紧缺的不足。这一建议很快得到组织批准。

1939年3月,光华制药厂成立,梁金生担任厂长。然而,创业之路充满艰辛。当时边区被封锁,在资金、材料、设备、人力、技术等方面都面临巨大困难。缺少中药碾槽和切药刀,他便徒步到几十里外的兵工厂寻求帮助;没有中药,他就不顾危险到国民党统治区去购买。他带领团队克服重重困难,成功研制出30多种中成药,其中“胜利茶”治疗感冒效果显著且成本低廉,极大缓解了战时用药紧张的局面。此外,他高瞻远瞩,主张中西医合作,推动光华制药厂与延安医科大学、卫生部联合成立中西医研究室,为中西医结合理论的发展奠定了坚实基础。

梁金生不仅精心管理制药厂,还亲自参与临床诊疗。他利用休息时间为军民免费看病,以精湛的医术和无私的奉献精神,赢得了延安群众的广泛爱戴。有一次,一位老乡找到梁金生问诊,称自己咳嗽13年(因口音重,梁金生误听为3年)一直未治好。梁金生给他把脉后开了一个方子。病人走后,妻子随口说了一句:“人家咳了3年,你一个方子就能治好?”梁金生听后,突然拿不准了,担心因听错而开错方子。他心急如焚,连夜赶到病人所在村子,挨家挨户地敲门询问,终于找到了病人,确认是13年。这时,他悬着的心才放了下来。这份对病人高度负责的态度,令人动容。

1942年2月,组织上任命梁金生为陕甘宁边区第一保育院小学校长。他坚决服从安排,迅速将全部精力投入到培养革命后代的工作中。面对校舍破败、学生多病的困境,他立下军令状,决心在半年内改变面貌。他提出教育要实施大众教育、爱国教育、生产教育,将劳动融入教学,开展生产自救。成立运盐队、豆腐坊、饲养队,规定三年级以上同学参加农业生产。全校师生齐心协力,开荒种粮种菜,学生们自己动手缝制冬衣。梁金生既当校长又做勤工,带领师生挖窑洞、修围墙、打水井,改善卫生条件,并自制药剂调养学生体质。在他的努力下,学校规模从172人扩展到580余人。在每个班级只有一盏油灯的艰苦条件下,“保小”的幼苗茁壮成长,一批共和国栋梁之材从中脱颖而出,其中不乏文学家、舞蹈家、歌唱家、作曲家、军事家、火箭专家,“保小”因此被誉为“红色摇篮”,为新中国培养了众多优秀人才。

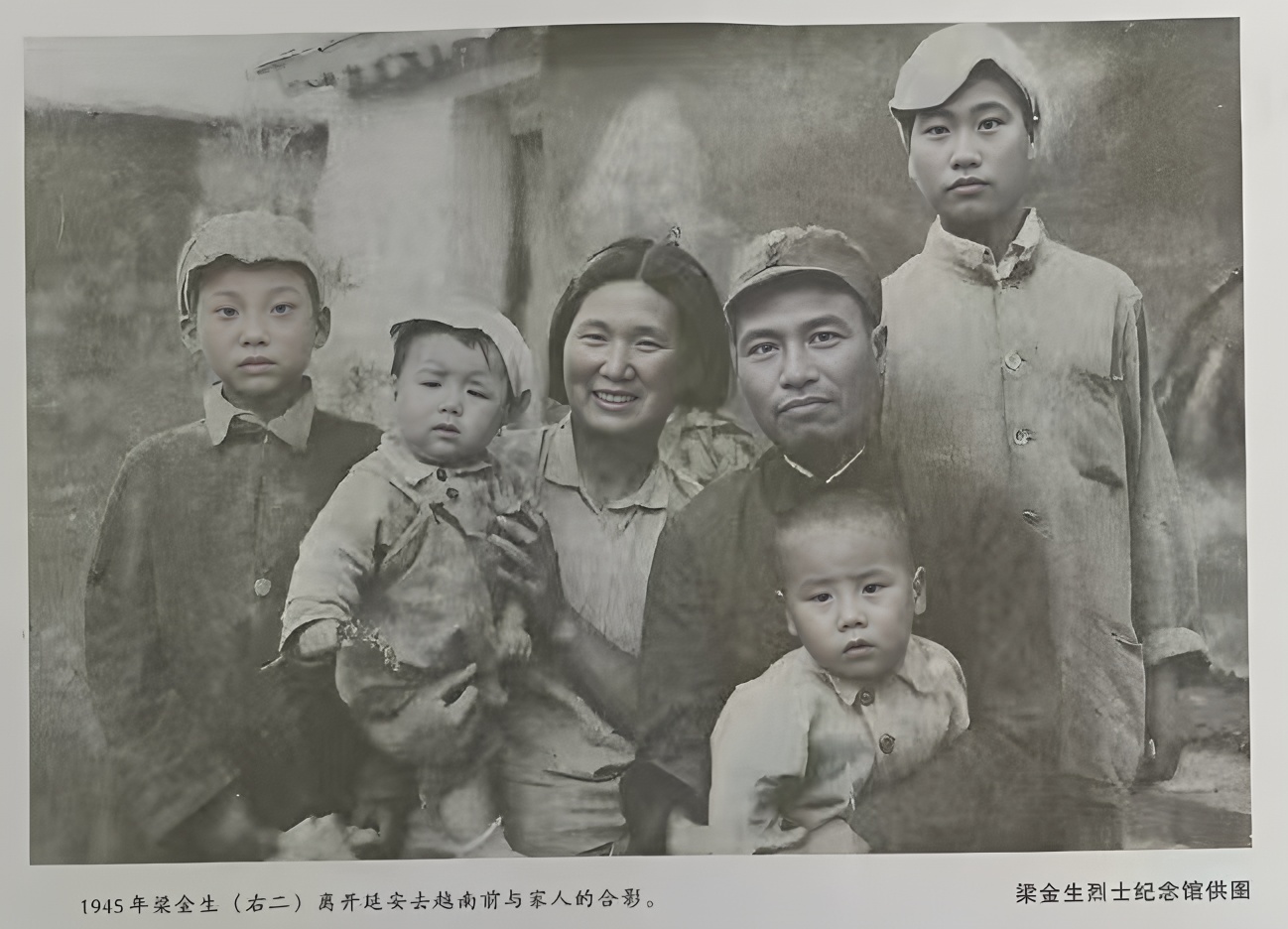

舍家为国,精神永垂不朽

梁金生一生辗转多地从事革命活动,与家人聚少离多。他最后一次离开延安前与妻儿拍摄了全家福,没想到这一别竟成永诀。其子梁汉平回忆,父亲牺牲时年仅40岁,他将短暂的一生全部献给了革命事业,甚至未能回归故土。这种以革命事业为重,舍小家为大家的选择,彰显了他伟大的奉献精神,令人肃然起敬。

1945年抗日战争胜利后,越南仍处于抗法斗争时期。应越南劳动党(今越南共产党前身)主席胡志明的请求,中共中央派遣梁金生等同志赴越南支援革命工作。1946年初,梁金生在参加越南劳动党同国民党的谈判时,不幸误饮国民党特务在宴席间设下的毒酒,壮烈牺牲,年仅40岁。梁金生牺牲后,胡志明主席亲自为他致悼词,越南劳动党高度评价其贡献,以表达对他的深切缅怀与崇高敬意。1983年,中华人民共和国民政部正式批准梁金生为革命烈士,他的英勇事迹和崇高精神得到了国家的认可与铭记。

1945年3月,梁金生赴越南前写给妻子的一封家书中深情写道:“小平最慈祥的好妈妈,工作忙极,自不在话下,你是可以想象而知,日来常外出晚归,月亮照耀清澈大地,人生几得月当头,仅献给你拙诗一首:六月相思胜似年,悄悄月夜、踱窗前,英雄未必无情者,先公后私界限明。”当时正值他小孩出生不久,信中饱含着他对组织安排外派工作的坚决服从、义无反顾,以及对家人的眷恋不舍。梁金生一生对党忠诚、先公后私、清正廉洁的精神,如同一座不朽的丰碑,为家人和后代树立了光辉榜样。

妻子姚淑平深受梁金生影响,全身心投入革命工作。1949年后,她一直在北京市六一幼儿院工作,几十年如一日,为幼儿教育事业贡献了毕生精力。她先后被评为全国劳动模范、全国三八红旗手,以实际行动传承和弘扬了梁金生的精神。

梁金生的儿女自觉传承红色基因,都加入了中国共产党,积极为党和人民贡献自己的力量。儿子梁汉平说:“父亲是我的榜样,无论是否是组织安排的,只要是对社会有益的事,我便会自觉履行共产党员的担当。”儿媳妇刘松柏说:“我们家几代人的婚礼,虽然形式不同,但都传承了红军艰苦奋斗的长征精神!父母结婚时是穿草鞋结婚的,我们结婚时是吃忆苦饭结婚的,女儿结婚时又穿上了红军服,我们把红色基因和清正廉洁的精神一代一代往下传。”

2009年6月,梁金生烈士纪念馆在草埔落成并对外开放,成为人们缅怀先烈、传承红色精神的重要场所。2014年8月,梁金生烈士纪念馆被中共深圳市委公布为“深圳党史教育基地”。梁金生“对党忠诚,廉正传家”的红色家风故事,如同一股清泉,滋润着人们的心灵,正被越来越多的人传颂,激励着一代又一代人为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。