上甘岭战役—12军和15军

一提起上甘岭,人们大都只知道15军。1961年,解放军决定成立空降部队,空军司令刘亚楼就选中了15军,从此15军就成为中国唯一的空降军,这一殊荣就源自上甘岭的辉煌。而12军长期以来却被15军的辉煌所掩盖,很多人并不知道12军在上甘岭的出色战绩,但12军同样辉煌的功绩是不应被忽视的。

自从1950年10月25日志愿军入朝参战以来,经过第一阶段八个月的运动战,沉重打击了以美国为首的"联合国军",共歼敌23万余人,其中美军11万余,几乎相当于美军在太平洋战争第一年伤亡5.8万人的1.9倍。美军物资消耗平均每月85万吨,几乎相当于同期美国对北约一年半军事援助的数量。战争中美军投入了其陆军的三分之一,海军的将近一半,空军的五分之一,还有英、法、澳等国的部分军队,这与其以欧洲为重点的全球战略产生了深刻矛盾。而且美国国内厌战、反战力量日渐增强,国际上要求迅速结束战争的呼声也日益高涨,面临着军事、政治上的巨大压力,美国从1951年5月开始暂停全面进攻,转入战略防御,并通过各种途径向中国表示愿意举行停战谈判。

15军军长秦基伟

而与此同时志愿军经过五次战役,将战线推至三八线附近。志愿军入朝部队已达步兵15个军,地面炮兵7个师,高射炮兵4个师,装甲兵1个师,共77万余人,加上朝鲜人民军34万任,总兵力111万人。但是在技术装备上还处于绝对劣势,特别是缺乏空中掩护,难以保障后勤运输的畅通,而且美军通过八个月的战争已逐步了解志愿军的战术,熟悉了志愿军的作战特点,使得志愿军难以成建制的歼灭美军,因此适时改变了战略,决定采取"持久作战,积极防御"的方针,利用朝鲜多山的地形,构筑坚固的防御工事,巩固运动战中所取得的成果,迫使美军尽早结束战争。

就这样双方不约而同感到以现有力量和手段显然无法将对方赶出朝鲜,从而在1951年6月上旬起进入了战争的第二阶段--阵地战。鉴于双方力量上的相对均势,军事上已不可能迅速解决战争,双方于1951年7月10日开始了停战谈判。从此就出现了长达两年零一个月的战略相持局面,在这一时期,双方都采取了战略上的总体防御,战术上的局部进攻,企图打破对方的防御,取得主动,以配合谈判桌上所进行的异常尖锐、复杂、曲折的政治外交斗争,就形成了打打停停、边打边谈、以打促谈,军事斗争与政治外交斗争交织进行的局面。上甘岭战役就发生在这一阶段。

上甘岭战役从1952年10月14日至11月25日,历时四十三天,长达43天,是抗美援朝战争时期敌我双方激烈争战持续时间最长的一次战役,而且战役集中在不足4平方公里的两个小山头上进行,双方投入的兵力超过10万,炮兵火力密度超过第二次世界大战水平。

1952年10月21日,战役第一阶段的表面阵地争夺结束后,志愿军三兵团就立即调整部署,以45师全力争夺597.9和537.7高地,确保坑道,争取时间为以后的反击创造条件。以29师接替45师除了这两个高地外的所有防务,另外将12军31师91团调到平康以北地区,归15军指挥。

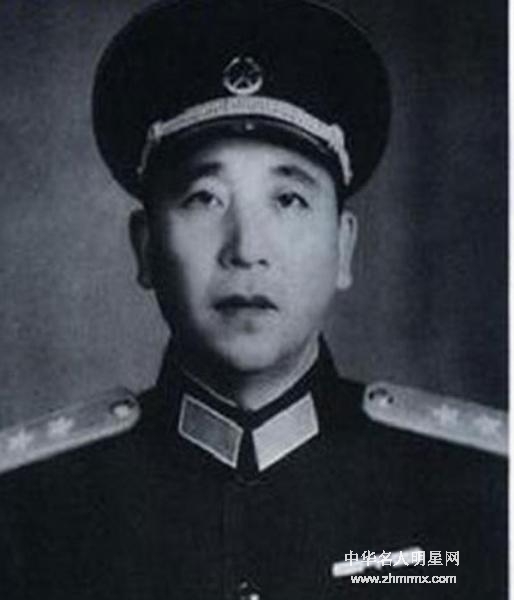

12军军长李德生将军

25日15军召开军事会议认为597.9高地地势险要,该高地的得失是上甘岭战役胜利的关键,应集中兵力先对597.9高地实施决定性反击,力求全力恢复表面阵地,反击成功后争取巩固,然后再争夺537.7高地。同时决定29师师长张显扬率领86团和87团,投入上甘岭作战;西方山方向的44师则对战线正面之敌实施反击,钳制当面之敌,配合上甘岭方向的战斗。此时,三兵团代理司令员王近山判断上甘岭已发展成战役规模,光靠15军显然不够,不仅要用到已经配属15军的12军91团,还将会使用到12军其他部队,因此指示12军军长曾绍山预作参战的必要准备。

志愿军总部也根据战场的决定原计划10月22日结束的秋季战术反击,延长至11月底。命令15军左右邻的38军、39军、40军、65军、68军在各自防区的正面发动攻击,策应上甘岭战斗。15军则利用坑道部队消耗吸引敌军,赢得调整部署的时间,然后组织决定性的反击,从根本上扭转战局。 鉴于15军连日作战消耗很大,纵深守备兵力空虚,就将刚从金城地区撤下来正准备开往后方休整的12军取消休整,转往五圣山地区,作为战役预备队,视战况投入战斗。

从11月1日起,12军91团开始参加上甘岭作战。12军是王近山一手带起来的部队,是第二野战军各部队中的佼佼者,攻防兼备,在解放战争中曾屡立战功,是二野的头等精锐主力。此次参加上甘岭作战,军长曾绍山极为重视,亲自点将由31师政委刘宣带领91团参战,91团更是12军中的精锐,在第五次战役第一阶段中是所有志愿军部队中突破最深的,第二阶段战局突变,美军以装甲部队与机械化部队混编成机动性极强的特遣队,实施反扑,将志愿军战线多处割裂,91团由于突破最深,因此后撤的距离也最远,达90公里,全团在断粮七天的困境下,靠沿途搜寻到的一些杂粮充饥,从美军包围圈的缝隙中夺路突围,不仅未丢一名伤员,未少一枪一炮,还带回来一百多俘虏,充分显示了该团出类拔萃的战斗力。

91团团长李长生来到上甘岭阵地,发现阵地上有着多达十几个连的建制部队,为避免多建制所引起的指挥混乱,他将91团的9个步兵连采取"车轮战",一个连一个连投入战斗,每个连不管伤亡如何,一律只打一天,就撤下来休整,连长则留下来,作为后一个连长的顾问。11月5日,12军31师全面接过597.9高地防务。31师前身是八路军129师358旅,在抗日战争中战无不胜,被誉为"太行山拳头",是二野的王牌。

三兵团鉴于12军参战,上甘岭的战斗已发展成战役规模,便重新调整了作战指挥系统,以12军副军长李德生为首组成五圣山指挥所,统一指挥15军的29师、12军的31师和34师;由炮兵第7师师长颜伏为首组成炮兵指挥所,统一指挥所有参战炮兵;上述两个指挥所统归15军军长秦基伟指挥。

有人认为12军仅仅是扫尾巴收摊子,但实际上15军参战只有前面23天,后面20天则是12军。从投入兵力上来看,12军投入4个团,占参战部队的44%;伤亡4200余人,占战役总伤亡的27%;歼敌1.2万,占总歼敌数的48%,绝非是简单的扫尾巴。另外11月5日志愿军总部的命令中明确将12军五圣山指挥所划归秦基伟指挥,而且12军参战时,15军炮兵、观察所、后勤机关仍担负着保障作战的使命,应该说12军是配属给15军的,简单地一分为二也过于草率了。

12军是一支比15军历史更悠久的部队,上甘岭战役前,15军还可以说是默默无闻,而12军早就因为累累战功名扬天下,这次配属给15军,识大体明大局毫无怨言,使得15军在指挥上毫无顾虑,显示了一支老部队的谦虚与成熟,而战役中同样不凡的表现,为战役的最后胜利画上了圆满句号。